2024.01.15

“R.S.”最後のマシン メガーヌ ルノースポール ウルティムが駆ける

2023.12.25 RENAULT SPORT最後のモデルに宿るフィロソフィー<AD> 佐野 弘宗

ルノーにおいて、長年にわたり高性能スポーツモデルを手がけてきたルノー・スポール(以下、R.S.)。その歴史の最後を飾るのが「メガーヌR.S.ウルティム」だ。特別な意匠をまとう珠玉の限定車は、「究極のR.S.」と呼ぶにふさわしい走りを備えていた。

R.S.の最後を飾る特別なモデル

すでにご承知の向きも多いように、数々の世界最速ホットハッチを生み出してきたルノー・スポールは、2021年5月の組織改編でアルピーヌに統一された。つまり、R.S.名義の市販車は、現在のメガーヌR.S.が最後になるということだ。そして、そのアルピーヌは今後、電気自動車専用スポーツブランドになると公言している。多くのエンスージアストを魅了してきたルノーベースのホットハッチも、少なくともエンジンを搭載した従来型パッケージとしては、もう新しくはでてこないということでもある……。

そんなR.S.の最後を飾る記念碑的作品としてつくられたのが、このメガーヌR.S.ウルティムである。ウルティムのグローバル生産台数は、R.S.の設立年にちなんだ1976台。その生産開始に伴って、従来のメガーヌR.S.の生産は終了している。

ウルティム最大のポイントは、ルノーを象徴する「ロサンジュ(ひし形)」を模したボディーデカールのほか、専用の軽量ホイール「Fuji Light(フジライト)」やバッジ類、サイドガーニッシュ、サイドウィンドウモールなどの細部が、ことごとくブラック化されたエクステリアだ。さらにインテリアには、R.S.開発ドライバーのロラン・ウルゴン氏のサインとシリアルナンバーが刻まれた、専用プレートも貼られる。

これら内外装アイテムを除くと、ウルティムのハードウエアは基本的に従来のメガーヌR.S.トロフィーそのままである。唯一といっていい差異は足先で、先述の軽量ホイールに加えて、タイヤも「ブリヂストン・ポテンザS007」に履き替えられている。ちなみに、これはあの独ニュルブルクリンク ノルドシュライフェ(以下、ニュル)でFF車の最速ラップタイムを更新した、「トロフィーR」が履いていたものと同じタイヤだ。

「ルノー・メガーヌR.S.ウルティム」のベース車は、サーキットでの走りを追究した「メガーヌR.S.トロフィー」であり、ウルティムにもコーナリングスピードを重視した調律のシャシーや、トルセンLSD、前輪アルミ製ハブ、鋳鉄製スリット入りブレーキディスクなどが装備されている。

カーボン調の装飾と赤い差し色がスポーティーなインテリア。ナッパレザーとアルカンターラのコンビステアリングには、やはり赤でセンターマークが施されている。

19インチホイールの「Fuji Light(フジライト)」は、ただでさえ軽い「トロフィー」のホイールより1本あたり実に2kgも軽量。標準ではハイグリップタイヤの「ブリヂストン・ポテンザS007」が組み合わされるが、今回の試乗車は「S001」を装着していた。

車内のプレートに書かれたシリアルナンバーとロラン・ウルゴン氏のサイン。ウルゴン氏はR.S.のすご腕テストドライバーで、“FF最速”の記録を塗り替えてきたニュルのタイムアタックでも、ハンドルを握り続けてきた。

オープンロードで感じるR.S.の黄金比

従来のトロフィーをベースにしたウルティムは、メガーヌR.S.にもともと用意されていた2種類のサスペンションチューンのうち、より硬質な「シャシーカップ」が組み込まれている。シャシーカップは本格的なサーキット走行まで視野に入れており、ポテンザS007のグリップ性能を極限まで引き出す走りをしても、けっしてロール過多にはならず、安定した姿勢のままピタリと路面に張りつく。そんなシャシーカップを備えるウルティムだから、今回のような一般公道のみの試乗では本領を発揮できないのでは……とお思いの向きもあるかもしれないが、そうではない。

これまでニュルで何度となく「世界最速FF」の称号を得てきたR.S.だが、先述の開発ドライバーであるウルゴン氏や、シャシー開発のチーフエンジニアであるフィリップ・メリメ氏が口をそろえるのは、「サーキットが3割、オープンロード(一般公道)が7割」という開発比率だ。これはR.S.名義のモデルが基本的に変わらず貫いてきた黄金比でもある。

市街地から高速道路、そして箱根のワインディングロードまで走った今回のウルティム=メガーヌR.S.も、まさにR.S.の黄金比を如実に感じさせる仕上がりだった。その俊敏で正確な身のこなし、そして骨太な肌ざわりは、なるほど世界最速FFの血統というほかない。いっぽうで「R.S.はあくまでオープンロードを走る市販車」(メリメ氏)であることにも、けっして妥協は感じられない。

実際、混雑した市街地で軽く転がしているときのメガーヌR.S.の乗り心地は、いかにも鍛え抜かれた硬質さを感じさせつつも、身体に響くような無粋な突き上げは皆無といっていい。その乗り心地はソフトとはいわないが、乗員の目線は揺れない。また、路面の白線や目地段差を乗り越えても、ステアリングがとられるようなクセもないのは、どんな速度でもアシが滑らかに動いている証拠だ。

ひし形のデカールはフロント・サイド・リアだけでなくルーフにも採用。どの角度から見ても、一目で「特別なメガーヌR.S.」とわかる。

外装ではダーク調のカラーでコーディネートされたディテールも特徴。フロントバンパーには「ULTIME」のロゴがあしらわれている。

トランスミッションは、デュアルクラッチ式ATの6段EDCと6段MTのいずれかを選択できる。

高いホールド性と適度な快適性を併せ持つ、RECARO製のバケットシート。表皮は滑りにくく質感のよいアルカンターラで、バックレストには「R.S.」「RECARO」のロゴがあしらわれる。

常にサーキットでのパフォーマンスを追求してきたR.S.のモデルだが、オープンロードでの走りもおろそかにはしていない。荒れた路面でも足はしなやかに動き、快適性と安定性を確保してくれる。

ぜひ味わってほしい「4コントロール」の妙味

ワインディングに持ち込んでも、その印象は変わらない。コーナーではロールの少ない水平な姿勢をキープするいっぽうで、路面のうねりやひび割れに遭遇しても、クルマはけっして跳ねることはない。

さらにメガーヌR.S.自慢の4輪操舵「4コントロール」が、こうしたワインディングの速度域では、リアタイヤをフロントと逆方向(逆位相)に切ってくれるのがありがたい。ひとりで走りに集中したい気分のときには、この逆位相によって、まるでFFとは思えない鋭い回頭性を発揮してくれる。と同時に、同乗者とともに軽く快適に流したいときには、ステアリング操作も最小限で済むのだ。それだけでいかにストレスが軽減されて疲れにくいかは、4コントロールを一度体験すればわかる。

低中速では逆位相、高速域ではフロントとリアを同じ方向(同位相)に操舵する4コントロールは、つまりは回頭性や操縦安定性をサスペンションだけに依存しない。それが4コントロール最大のメリットである。高速でのカーブやレーンチェンジでの安定性を高めるには、サスペンションのロール剛性を強化するのが昔ながらの手法だ。しかし、4コントロールの同位相は基本的な高速安定性を飛躍的に高めてくれるので、メガーヌR.Sでは必要以上にバネを硬くする必要もないわけだ。

メガーヌR.S.における運動性能と快適性の両立には、4コントロールに加えて「HCC(ハイドローリックコンプレッションコントロール)」の恩恵も大きいとウルゴン氏は明かす。HCCは、本来はゴムやウレタン製のバンプストッパーが担当する“サスペンション最後の踏ん張り”を、メインダンパーに内蔵されたサブダンパーが肩代わりするもので、もともとはラリーカー発祥の技術である。

足まわりに対するこだわりはR.S.の伝統でもあった。本文で紹介される技術のほかにも、前輪にはタイヤ接地面の中心に荷重をかける「DASS(ダブルアクシスストラットサスペンション)」を採用。高いパワーを確実に路面に伝えるトラクション性能を実現していた。

R.S.独自の4輪操舵システム「4コントロール」。高速走行時には前輪に対して同位相で(最大1°)、低中速走行時には逆位相(最大2.7°)で、後輪を操舵する。

「4コントロール」の制御はドライブモードによって異なり、他のモードでは車速が60km/h未満で前・後輪の操舵が逆位相となるのに対し、「レース」モードでは、その車速が100km/h未満まで引き上げられる。

ドライブモードはカスタマイズモードを含め全5種類。センターコンソールの「R.S.ドライブ」スイッチを押せば、「スポーツ」ないし「レース」モードを直接呼び出すことができる。

メカニカルな手法で突き詰められた走り

たとえば、サーキットの超高速コーナーでロールしたままゼブラゾーンに乗り上げても、何事もなく通過できることがHCCの最大の利点だという。いっぽうで、最後の踏ん張りをサブダンパーに担当させることで、メインダンパーの減衰を柔らかめに設定できるのもHCCの特徴である。オープンロードでのメガーヌR.S.が、その俊敏な身のこなしから考えると望外にしなやかな乗り心地で、目地段差やひび割れもあっけなくクリアしてくれるのも、HCC効果なのだろう。

サーキットではFF最速、しかし日常域での快適性やオープンロードでの楽しさにも妥協しない……というのは、すでにふれたとおりR.S.が伝統的に目指してきたコンセプトである。その最後を飾るメガーヌR.S.ウルティムが、まさに最終進化形態と呼ぶにふさわしい仕上がりなのは、4コントロールやHCCなどの独自技術によるところも大きいわけだ。

もっとも、そんなR.S.のコンセプトは、突き詰めれば世界のすべてのクルマが目指す理想でもある。実際、R.S.以外のメーカーが採用する電子制御可変サスペンション、巨大なリアスポイラー、電子制御4WD、あるいは大排気量のハイパワーエンジンなどが目指すところも、R.S.と同じといっていい。

しかし、その同じ目標や理想に向けたソリューションでも、4コントロールやHCCといった、ある意味でアナログでメカニカルな手法にこだわるところがR.S.らしさだ。また1.8リッターターボエンジンも、出力やトルクなどの絶対的スペックは突出したものではないが、柔軟なトルク特性と絶妙なギアリングによって、つねに心地よいレスポンスを提供する。

FF最速の称号をほしいままにしてきたR.S.だが、じつはオープンロードでもすこぶる楽しく、意外なほど快適な乗り心地も伝統といえる。そして電子制御に頼りすぎないクルマづくりは、人間の感覚にぴたりとシンクロする。ゴリゴリのサーキット派からオープンロード主体のライト層まで、R.S.が幅広く支持されてきた理由が、この最後のR.S.に乗ったら、あらためて身に染みた。

(文=佐野弘宗/写真=郡大二郎/制作=webCG)

R.S.の足まわりに取り入れられてきた技術は、いずれも運動性能の向上のみならず、しなやかな乗り心地にも寄与するものだ。また過度に電子制御に頼るのではなく、メカニカルに稼働するシステムとなっている点も特徴である。

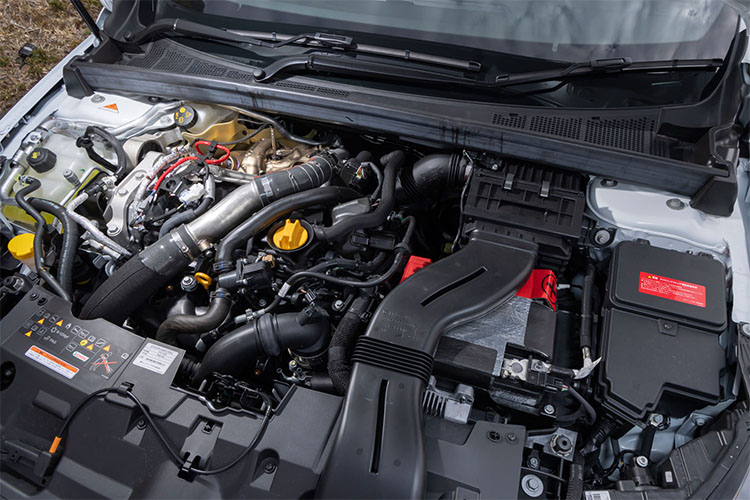

最高出力300PSを発生する1.8リッター直4ターボエンジン。随所にモータースポーツの知見が生かされており、ターボチャージャーの軸受けにはセラミックボールベアリングを用いることで応答性を高めている。

控えめながらもすごみの効いたサウンドを奏でるスポーツエキゾースト。内部のアクティブバルブが開くと流動抵抗が小さくなり、刺激的なエキゾーストとともにエンジンのパフォーマンスが解放される。

「ルノー・メガーヌR.S.ウルティム」の生産台数は、グローバルで1976台。同車の生産終了とともに、R.S.の名は表舞台から姿を消すことになるが、そのフィロソフィーはアルピーヌに受け継がれる。

車両データ

メガーヌ ルノースポール ウルティム

ボディーサイズ:全長×全幅×全高=4410×1875×1465mm

ホイールベース:2670mm

車重:1470kg

駆動方式:FF

エンジン:1.8リッター直4 DOHC 16バルブ ターボ

トランスミッション:6段AT

最高出力:300PS(221kW)/6000rpm

最大トルク:420N・m(42.8kgf・m)/3200rpm

タイヤ:(前)245/35R19 93Y/(後)245/35R19 93Y(ブリヂストン・ポテンザS001)

燃費:11.3km/リッター(WLTCモード)

価格:659万円